|

|

|

|

|

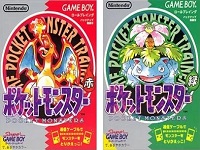

今回は、今も続くシリーズ『ポケットモンスター』の原点『赤・緑』について書いていこうと思います。

ゲームボーイソフトとして発売された今作は、社会現象を起こし、当時下火だったゲームボーイの売り上げを復活させた救世主と言われています。

そんな当時を小学生として過ごし、ブームを直に体験してきた筆者がどんなゲームだったかを語っていこうかと思います。

ではいってみましょう。

何がそんなにすごかったのか?

1996年2月27日に発売された今作、発売当初はそんなに売れなかったと言われています(それでも初動出荷は23万本)

しかし、

・バージョン違いによる発売の斬新さ

・通信のシステムに新たな使い道を生み出したこと

・コロコロコミック(小学館)との提携

・アニメ化

などで長期的なブームとなりました。

単純なゲームのおもしろさがコロコロなどで徐々に認知されていき、翌年のアニメ化。

最終的には日本で822万本、全世界にすると約4602万本というとんでもない数字を叩き出すことになりました。

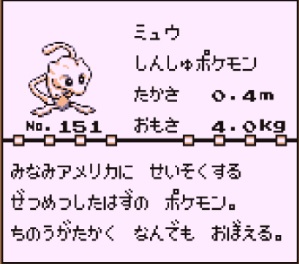

その中に幻のポケモン「ミュウ」の存在や、「いきなりレベル100」などの多くの裏技は子供心をくすぐり、その辺も個人的には多くの子供がハマった要素かと思いましたね。

「通信交換でお互いの持っていないモンスターを交換しあう」

「裏技のやり方を教えあう」

こういった本来1人で遊ぶものだったRPGを「誰かと一緒に遊ぶRPG」にした要素もヒットの要因だったのではないかと。

しかし裏技はデマも多く、そういったことを流して嫌われるクラスメイト、皆さんの学校にもいたのではないでしょうか(笑)

「ドラクエ9」や「モンハン」や「スプラトゥーン」などなんらかの人との関わりがゲームのウリになると度々爆売れするソフトが出たりしますよね。

30年近く変わらないストーリー

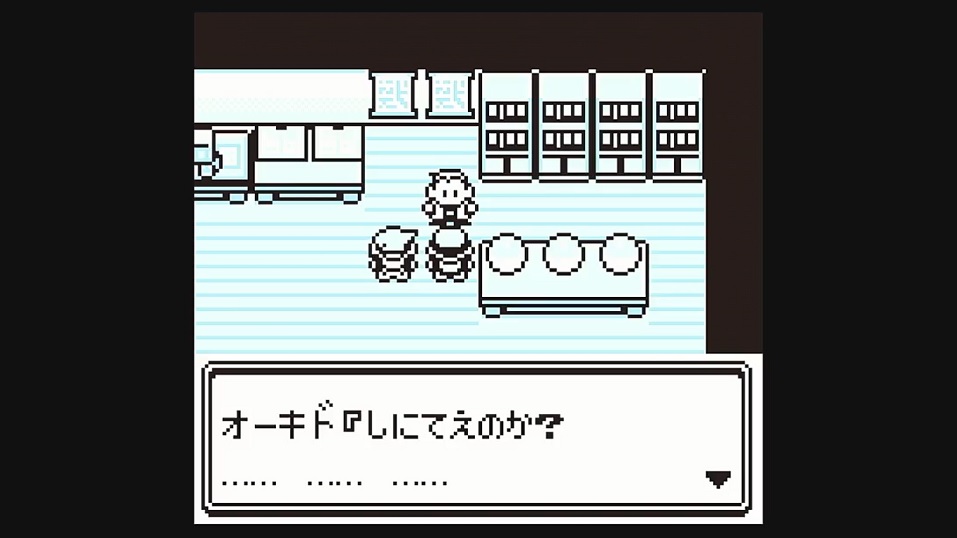

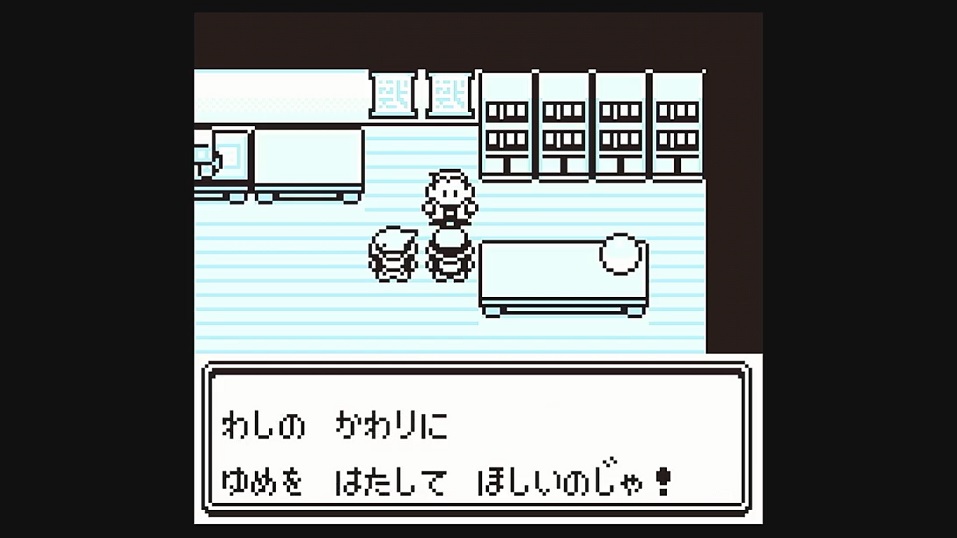

ゲームは少年の主人公がオーキド博士というポケモンの第一人者からポケモン1匹をもらうところからはじまります。

その後にポケモン図鑑をもらい、「ポケモン図鑑を埋めてくれ」というオーキド博士の願いを叶えるために冒険に出るというのが初代の当初の目的。

その中で、

・ロケット団という悪の組織の活動を阻止

・各町にあるジムリーダーを倒してジムバッジを手に入れる

・ポケモンバトルの頂点にいる四天王を倒す

こういった目的を達成するのがおおまかなストーリーとなっています。

初代発売から30年近く経っていますが、ポケモンのストーリーはこの時点でほぼ完成されていたりするんですね。

当時の思い出や初代でよく話されること

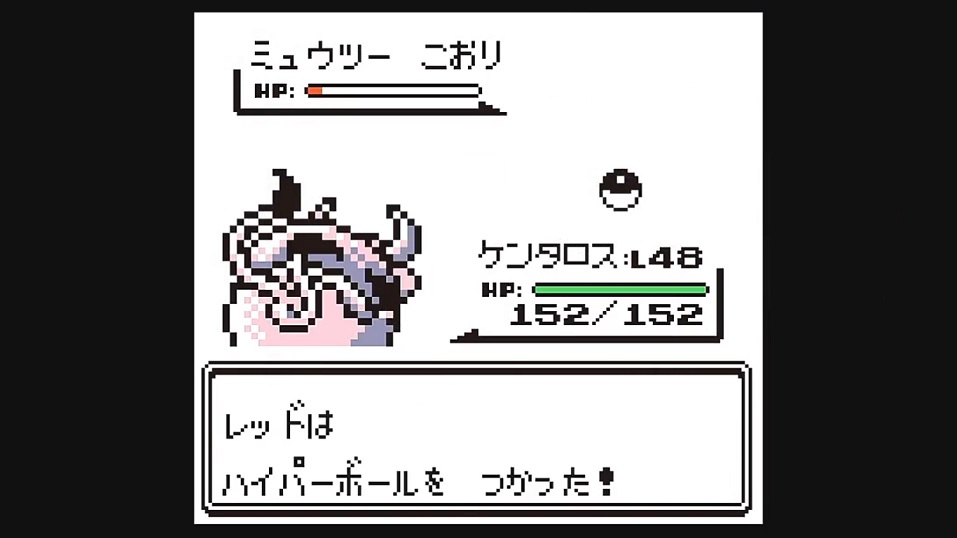

捕まえるときボタン連打

「捕まえるときにボタン連打すると捕まる確率が上がる」

これはよく言われていたことで当時もみなさんボタンを押していたのではないでしょうか?

このボタンの押し方にいろんな宗派がいて、

・Aボタンひたすら連打派

・AボタンとBボタンを爪で交互に高速でこする派

・ボールの動きに合わせてAボタン押す派

主にこの3つの宗派がいたのではないでしょうか?

ただ大人になったらわかりますが、あれはボール投げた瞬間に判定決まっているのでどれも何の意味もないんですよね(笑)

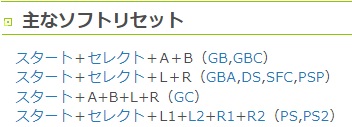

AB高速連打派の人には、遊んでいるときあまりにもうるさいから「お前うるせーわ」とか言ってスタートとセレクトポチッと押してリセットさせたなんて話があったと友達づてに聞いたことがありますね(笑)

エビワラー

僕はまったく見えなかったんですが、エビワラーの立ち絵がケツを突き出してるように見える人が結構いたらしいですね。

ちなみにこう見えるらしいです。

言われてもやっぱり見えないんですがみなさんはどうですかね?

ケツに無理ないですかね?(笑)

ちなみにケツ繋がりだとこの立ち絵がいまだにどういう立ち絵かわからなかったり。

この立ち絵の人は動きますが、そのときクレヨンしんちゃんのケツで歩くアレでもやってるのかとしか思えない(笑)

コンパンの進化先バタフリー説

ポケモンの都市伝説とかでよく言われてるやつですが、コンパンの進化先がバタフリーでトランセルの進化先がモルフォン説。

これに関してはグラフィック見るとかなりありそうに思えますよね。

コンパンとかそのまま羽が生えただけって感じだし。

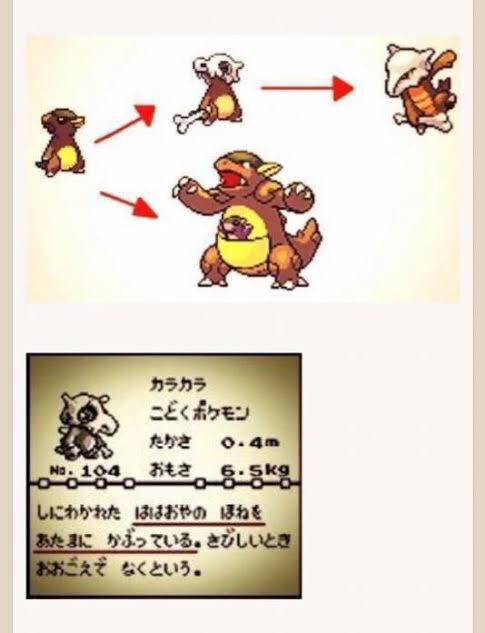

初代のキャラでは「ガルーラの子供はカラカラ説」とかもありますしおもしろいですよね。

これに関してはサン・ムーンで野生のカラカラがガルーラを呼ぶとかあってかなり濃厚との話も。

ミュウ

ミュウはこのゲームが子供にヒットした要因の1つではないでしょうか?

同じような時期に『ストリートファイターⅡ』でも「豪鬼」の存在がありましたが、こういう通常プレイでは現れない隠しキャラってキッズの心をめちゃくちゃくすぐりましたよね。

「豪鬼」はチート級の強さ、「ミュウ」はわざマシンを何でも覚えられるというのもまた子供が好きそうな要素が詰め込まれてていいですよね。

ミュウは、容量の隙間があったからゲームフリーク内で任天堂に内緒でこっそりデータを入れたそうで。

「何か後々出す機会があればいいね」程度にいたずら感覚で入れただけだったようですが発売後にバグで存在が公になったことで任天堂に知られてしまうことに。

そこでコロコロのキャンペーンでミュウを配ると発表すると20名限定の企画にどしどしの域を超えた78000通の応募が。

これがニュースになり、ポケモンの社会現象を作った要素の1つとなったそうです。

後々、しっかり裏技が浸透し、タマムシデパートで釣りあがるのが有名になりましたよね。

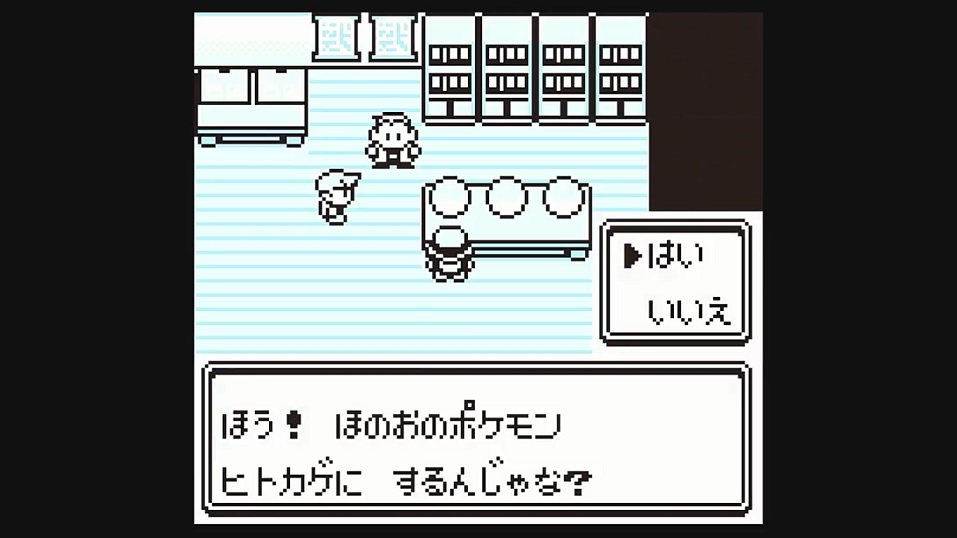

御三家の相棒によって難易度が変わる

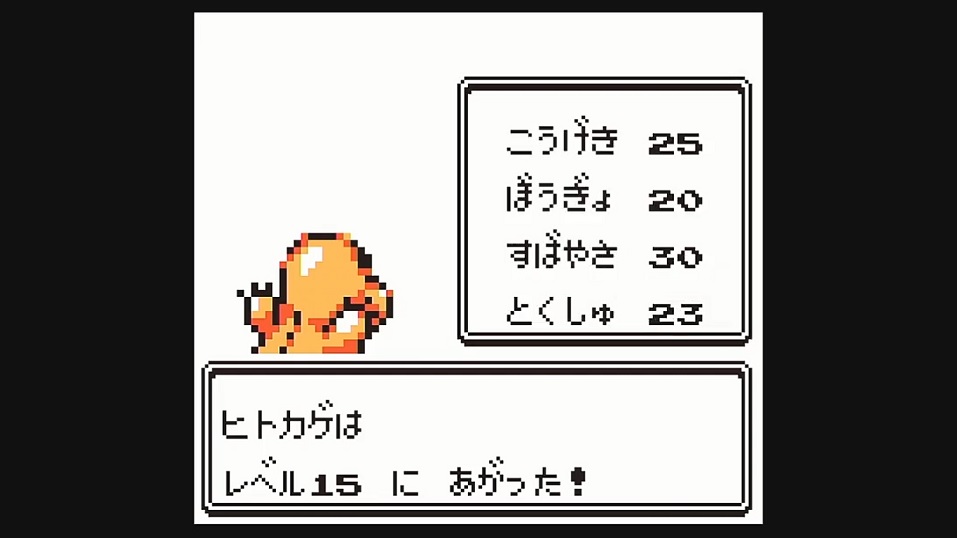

このゲームで散々語られていますが、御三家で選んだ相棒によって序盤の難易度が変わる問題。

ヒトカゲをAIBOに選ぶとタケシ、カスミで詰むとか言われるやつですね。

ただこの問題、少なくとも自分の周りでは当時まったく聞かなかったんですがみなさんの周りではどうだったんですかね?

聞かなかった理由としては、裏技の影響とかがあると思いますね。

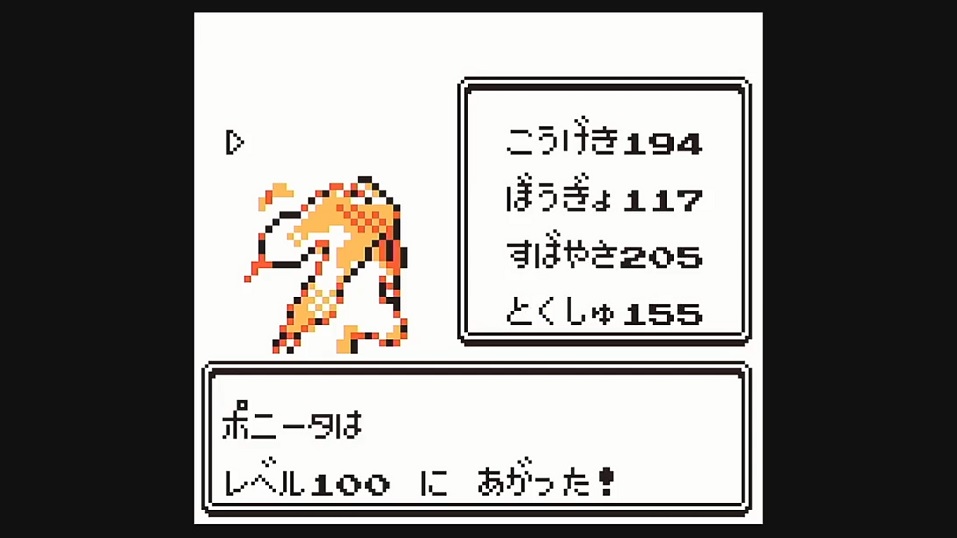

当時の僕らの間ではレベル100にする裏技が浸透しており、タケシ無理ならこの裏技使って突破してる人とか結構いたんですよね。

それ以外にも友達に強いポケモン適当にもらって突破とかもありましたね。

キッズってまあそんなもん(笑)

ただこの記事書くためにプレイしましたが、たしかにヒトカゲ選ぶとカスミは結構きついですね。

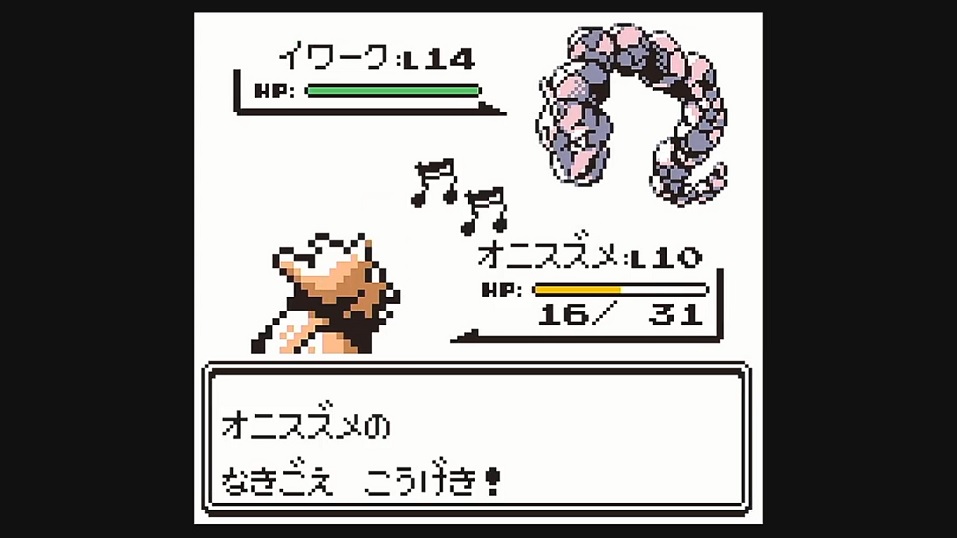

タケシのイワークは攻撃力ポッポなのでまあまあ耐えられ、「がまん」中は「なきごえ」なんかで弱体化するやりかたで突破はわりと簡単。

ですが、カスミはピカチュウ連れて行きましたが、スターミーの特殊が高いから「でんきショック」がメインの火力じゃ「こうかばつぐん」でもあんまり通らなかったり。

相手が「まひ」ってくれてかつ相手の攻撃が当たらなければなんとかって感じで倒すことができたので子供がガチでやってたらたしかにきついかもしれませんね。

初代独自のこと

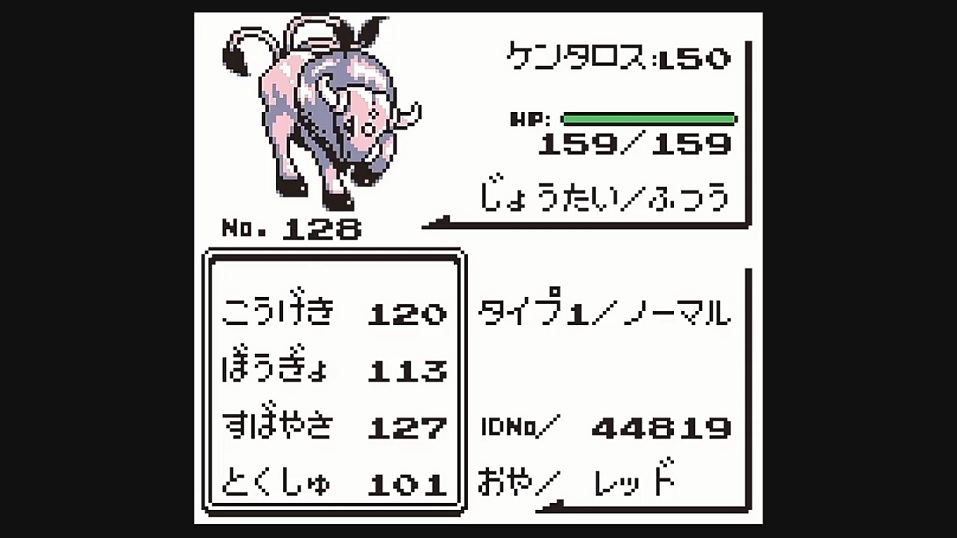

「すばやさ」が超重要

単純に先制できることもそうですが、今作は急所率にも影響している数値。

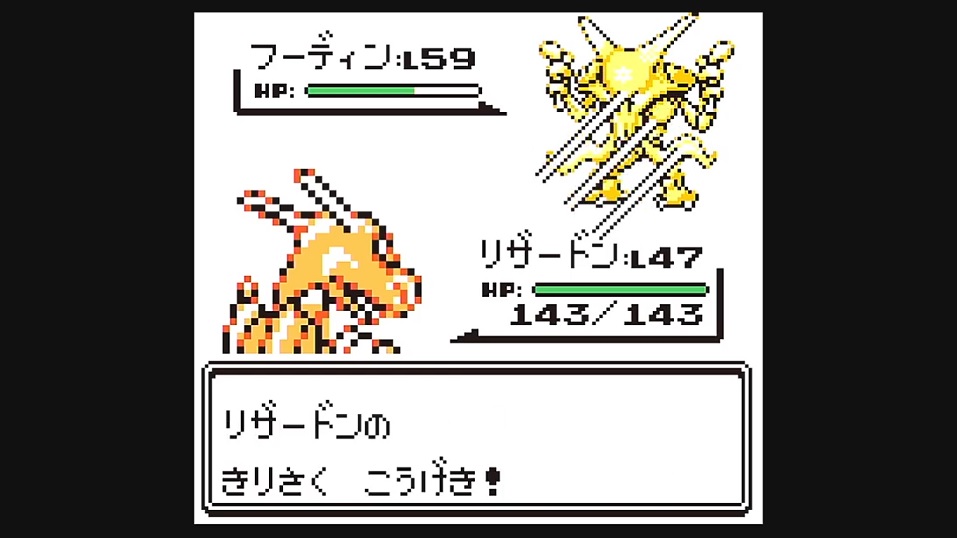

「きりさく」などの急所に当たりやすい攻撃はポケモンによってはほぼ100%急所に当たる仕様となっていました。

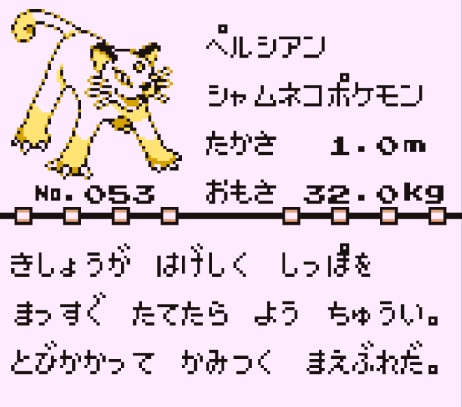

特にペルシアンの「きりさく」はタイプ一致に加えて99.6%急所に当たるそうで、だいたいの敵を2発で倒せるので大会でもよく採用されていたそうですね。

関係ないけどサカキと言ったらペルシアンの印象強いけど『赤・緑』だと出してこないんですね。

ピカチュウ版ではどの戦闘でも必ず出てきていましたが、あれはどうやらアニメからの逆輸入みたいですね。

「まきつく」はずっとオレのターン

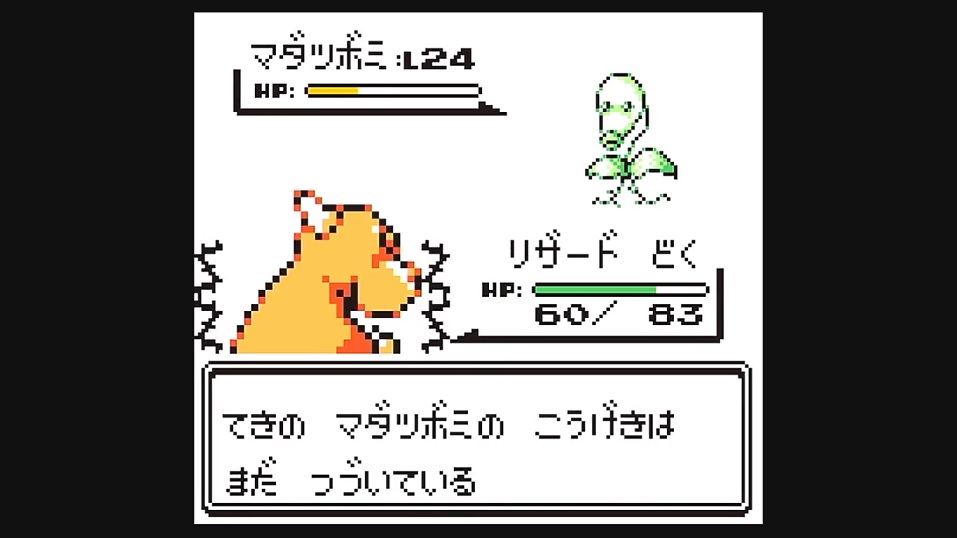

「すばやさ」が重要なポイントとして拘束系の技にも関わりましたね。

今と違って拘束系の技はターン中にほどけてそのまま攻撃できる仕様ではなく、ターン終了後にほどける仕様でした。

そのため相手が再び「まきつく」を選べば外れない限り一生じわじわ攻撃されるのが続くという。

これをエリカのウツボットにやられてマジギレしてゲームボーイ投げてる友達が当時いたのを思い出した(笑)

「とくこう」と「とくぼう」が一括りに「とくしゅ」表記

現在のポケモンは「とくこう」と「とくぼう」が分かれていますが、初代のみ「とくしゅ」として一括りにまとめられています。

これによりアタッカーとして優秀ですが紙耐久のゲンガーが特殊受けにも強いなんて現象があったりしますね。

ケンタロスはこの「とくしゅ」の数値も悪くなく、多くの有能わざマシンを覚えるため初代のバトルの象徴になってましたね。

初代特有の話だと他にもエスパー実質弱点なし、「ふぶき」強すぎ問題などありますが、この辺は書ければまたいつかまとめてみようかなと。

とりあえず今回はここまで。

では。

|

|

|

|

|